35mm判換算を知る

35mm判換算とは?

フィルムからの由来です

そのような場合35mm判の「フォーマット、撮像素子サイズ、センサーサイズ」を基準にしてレンズの焦点距離に換算した方が理解しやすいため「35mm判換算焦点距離」が用いられるようになりました。

ではなぜ35mm判換算という呼名がついたのか?と簡単に言えば、今ではごく一部の方だけが使われてるフイルムの寸法からの由来です。

フィルムにも何種類かのサイズがありました。

しかし多くの方に使われていたフィルムは35ミリフィルムでした。

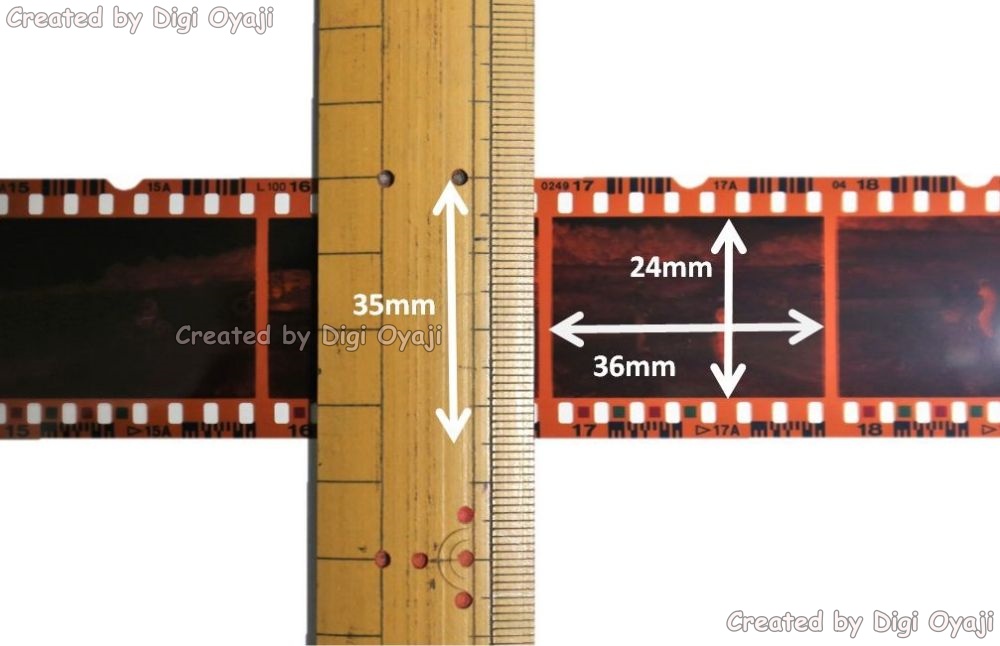

35㎜フィルムはフィルム幅の上下寸法が35mmで1コマ(撮像面)の寸法が幅36mm×高さ24mmになります。

※フィルムに物差しを乗せた参考写真です。原寸大ではありません

その幅36mm×高さ24mmというサイズがデジタル一眼カメラでいえばフルサイズセンサーと呼ばれます。

当時のカメラやレンズはほとんどが35㎜フィルム専用で焦点距離を色々と比べる必要もありませんでした。

しかしデジタル時代に入りセンサーサイズの種類が増えたことにより35mm判換算が必要になり35㎜フィルムが基準となりました。

そのように換算された焦点距離の値を35mm換算値と云います。

35mm判換算の焦点距離は各カメラメーカーの本体やレンズの仕様書またはカタログ等に表記されております。

計算例

例えばキヤノンのデジタル一眼レフカメラ (撮像素子:APS-C・約22.3×14.9mm) EOS Kiss X9iやミラーレスカメラ(デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ)の場合、有効撮影画角はレンズの表記焦点距離の約1.6倍相当と表記してあります。

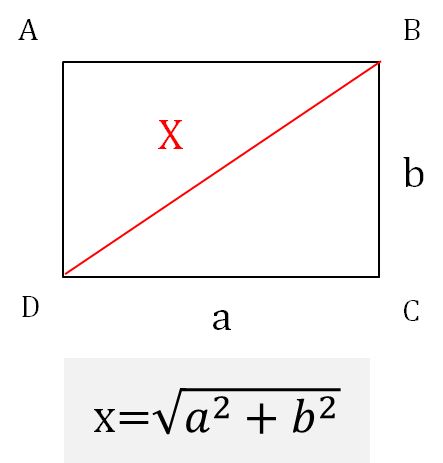

約1.6倍相当という倍率は下記の図のように長方形の対角線の長さを三平方の定理から導き出されます。

フルサイズセンサーの対角線をAPS-Cサイズの対角線の長さで割った数値になります。

フルサイズ 横幅36mm×高さ24mm 対角線の長さ43.3mm

APS-Cサイズ 横幅22.3mm×高さ14.9mm 対角線の長さ27mm

43.3mm÷27mm=1.6倍

CANON EF-Sレンズ EF-S18-55mm F4-5.6 IS STMをEOS Kiss X9iに装着したとします。

このレンズで換算すれば18-55mm×1.6倍=広角端29~望遠端88mm相当の焦点距離をカバ-出来るようになります。

※ニコン、ソニー、ペンタックス、富士フイルム製品の撮像素子:APS-Cサイズはキヤノンに比べ少し面積が広くなりますので、35mm判換算の焦点距離は1.5倍になり、同じ焦点距離のレンズであれば広角端27~望遠端83mm相当の焦点距離をカバ-出来るようになります。

パナソニック、オリンパス製のマイクロフォーサーズは面積が狭くなりますので35mm判換算の焦点距離は約2倍になります。

※ズームレンズの場合、最大広角焦点距離(広角端:ワイド端)と最大望遠焦点距離(望遠端:テレ端)という呼び方があります。

35mm換算例

フルサイズ機とAPS-Cサイズ機の大きな違いは下記の表をご覧ください。

例として70-200mmを装着した場合の35mm換算値比較になります。

| カメラタイプ | 焦点距離 35mm換算(広角) | 焦点距離 35mm換算(望遠) |

| フルサイズ機 | 等倍 | 等倍 |

| APS-Cサイズ機 | 1.5倍~1.6倍 広角側の焦点距離が延びます。その分狭くなります。 広角側を活用したい方には不利になります。 | 1.5倍~1.6倍 望遠側の焦点距離が延びます。その分狭くなります。 望遠側を活用したい方には有利になります。 |

参考例

| 例えば70mm-200mmで撮った場合 | 焦点距離 35mm換算(広角) | 焦点距離 35mm換算(望遠) |

| Canon製 フルサイズ機 | 等倍 70mm | 等倍 200mm |

| Canon製 APS-Cサイズ機は1.6倍になります。 | 70mmの1.6倍 112mm | 200mmの1.6倍 320mm |

※ニコン、ソニー、ペンタックス、富士フイルム製は1.5倍